お役立ちコラム

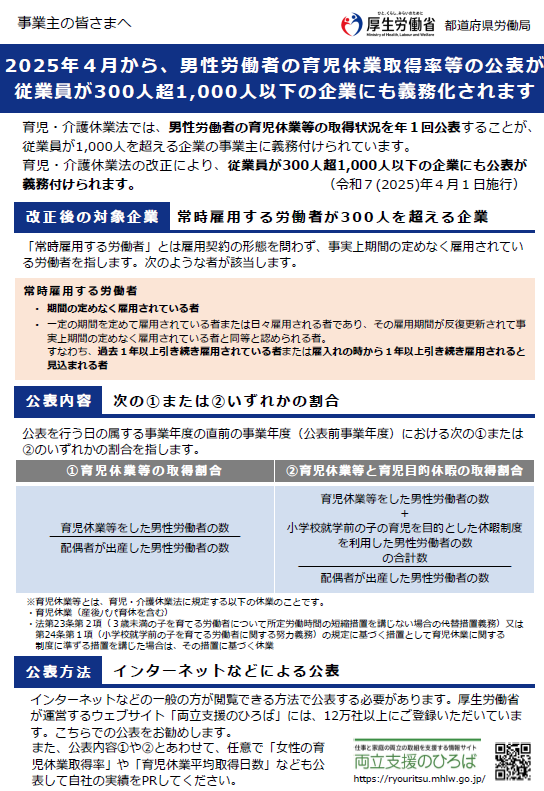

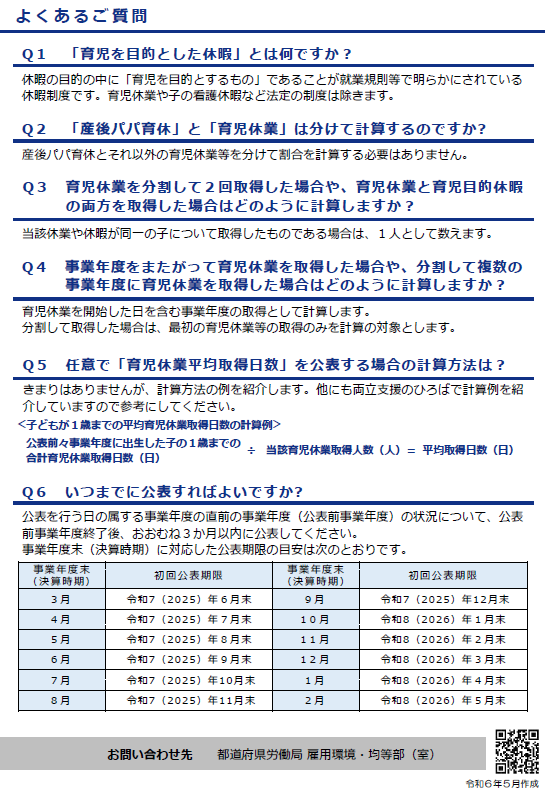

2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表の従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます

育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1000人を超える企業の事業主に義務付けられています。

2025年4月1日施行の育児・ 介護休業法の改正により、従業員が300人超1000人以下の企業にも公表が義務付けられますのでご確認ください。

インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要がありますが、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、12万社以上が登録されています。

「両立支援のひろば」は仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイトです。

こちらには一般事業主行動計画も公表されています。

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

これらの公表は男性の育児参加を促し、性別に関わらず家庭内での責任を分担できるようになります。

また、女性が出産後も働き続けられる環境を整えることにもつながります。

今回の改正は300人超企業が対象となりますが、300人未満の企業につきましても両立支援を意識した労働環境を整えていく必要があるでしょう。

【参考】

男性の育児休業取得率等の公表について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html

両立支援のひろば

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html

一般事業主行動計画の策定・届出等について

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~

- 平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

- 育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます

- 厚生労働省より2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き方法が変更になると公表されました。2025年4月からは、支給期間延長の手続きの際の必要書類および延長要件が追加されます。必要書類①育…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。