お役立ちコラム

男女間賃金差異分析ツールが公開されました

2022年(令和4年) 7月から女性活躍推進法に基づき常時雇用する労働者301人以上の事業主を対象として、男女の賃金の差異の情報公表が義務付けられています。

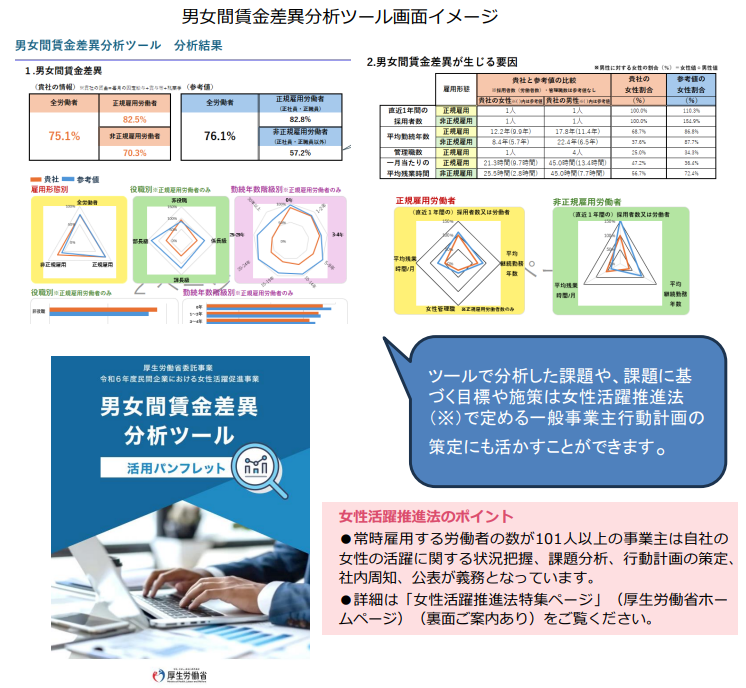

今回、厚生労働省より「男女間賃金差異分析ツール」が公開されました。

「男女間賃金差異分析ツール」とは?

- 「男女間賃金差異分析ツール」では、自社の男女間賃金差異をはじめとする労務管理の基本データを同業種・同従業員規模の企業平均のデータと比較することで自社の女性活躍に関する強みや課題を明らかにすることができます。

- また、活用パンフレットにおいて、「男女間の賃金差異」が生じる要因・課題に応じた雇用管理の見直しに係るアドバイスを掲載しています。こちらもぜひご参照ください。

- 男女間賃金差異には、管理職に占める女性比率が低いこと、女性の継続就業に課題があること等の様々な事情が反映されるため、女性の活躍推進に取り組むにあたって、特に女性の登用や就業継続の進捗を測る観点から有効な指標となります。

男女間賃金差異分析ツールの入手方法

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

上記リンクの「お役立ちツール」より、Excelをダウンロードすることで、入手ができます。

男女間賃金差異分析ツールの構成

・シート[分析結果]

・シート[入力シート]

・シート[従業員情報(給与以外)][従業員の給与情報]

男女間賃金差異分析ツールの使用用途

(1)自社と同業等他社の平均値(参考値※1)を比較

(2)同業等他社の平均値(参考値)を確認

※1 参考値:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」「雇用動向調査」を基にした「産業分類」や「企業規模」、又は「産業分類×企業規模」ごとの平均値のこと。

賃金平均値は、「所定内給与額」「昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与」「超過労働給与額」を基に集計したものです。

上記の分析のほかに、さらに詳細に課題の見える化を行うことも可能です。

参考値より低い項目に対して、『さらに詳細に課題分析を行う場合に推奨される項目』の項目を算出することもできます。

1) 推奨追加項目の算出

⇓

2)男女間賃金差異の要因・女性活躍に向けた課題の特定

⇓

3) 一般事業主行動計画の数値目標・取組内容の決定

⇓

4) 取組の実施、効果の測定

ツールを活用することで、自社の現状や課題の「見える化」を行うことで、さらなる女性活躍推進に向けての改善や取組を行うきっかけになるのではないでしょうか。

【参考】

男女間賃金差異分析ツールを公開しました!(リーフレット)(令和7年3月作成)

https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/001429251.pdf

男女間賃金差異分析ツール 活用パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001429616.pdf

男女間の賃金格差解消のためのガイドライン(令和7年3月作成)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001429995.pdf

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:日高)

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!

- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…

- 採用面接などで具体的に気をつけることは?

- 採用選考は企業と応募者の最初の接点です。企業の信頼性を高め、トラブルを防ぐためにも、基本的な考え方や注意点を押さえておきましょう。1.採用選考の基本的な考え方について採用選考は、「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。