お役立ちコラム

社内だけでは済まされない!社外関係者とのハラスメント対策について

2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。

改正法は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されています。

パワハラ防止法において事業主に求められていることは、自社の雇用する労働者間におけるハラスメント対策のみで良いのでしょうか。

・・・いいえ、事業主は、自らが雇用する労働者以外の関係者が関わるハラスメントについても対応をしていかなければなりません。

具体的なケースを交えて見ていきましょう。

【参考】職場におけるハラスメントの防止のために ~厚生労働省ガイドライン~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

ケース①

自社の従業員が、取引先や顧客からハラスメントを受けている場合

例えば・・・

- 顧客から度が過ぎたしつこいクレームを受けている(カスハラ)。

- パワーバランスが強い元請け企業の社員から厳しく叱責されている。

顧客や元請け企業が相手だと、相手のほうがパワーバランスが強いケースが多いゆえに、自社の従業員は毅然とした対応を行うことが難しく、相手の言い分を鵜吞みにし、精神的にも大きなダメージを受けることがあります。

特に近年はカスタマーハラスメント(略称カスハラ)の件数が増加しています。

カスタマー(消費者)が、商品やサービスを提供している企業の従業員に対して、

ハラスメントすなわち「いやがらせ」をすることが増えています。

このケースの場合、事業主としては下記の対応が求められます。

(1)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 相談窓口の設置

- 相談に対する適切な対応

(2)被害者の配慮のための取組

相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うこと。

(3)他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組

他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うこと。

ケース②

自社の従業員が、他社従業員や求職者などに対してハラスメントを行っている場合

例えば・・・

- 取引先の従業員に対し、自社従業員が強い態度で厳しく叱責している。

- 就職活動中の学生に対するパワハラ、セクハラ。

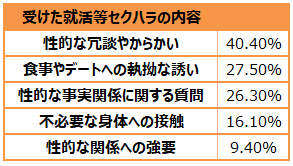

就活学生へのセクハラは、厚労省の調査委によると、

『約4人に1人が経験したことある』との結果が出ています。

大手企業の従業員が加害者となったニュースも報道されており、決して他人事ではありません。

事業主としての対応が求められます。

令和2年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告書に関する実態調査より抜粋

このケースの場合、事業主としては下記の対応が求められます。

- (1)雇用管理上の措置として職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、社外の者に対する言動についても同様の方針を示すこと。

- (2)職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

- (3)社外の者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に、その内容を踏まえて、必要に応じて適切な対応を行うように努めること。

企業としてあらかじめ様々な対応への取り組みをしておかないと、実際にハラスメント問題が発生した場合、会社は大きなダメージを被ることとなります(被害者からの慰謝料請求、関係各社との信頼関係の崩壊、ハラスメント調査に膨大な時間や労力を費やすなど)。

自社従業員が、顧客や取引先に対してパワハラの加害者とならないよう事前の対策を徹底した上で、仮に発生してしまった場合にも迅速に対応できるよう、あらかじめ備えておくことが重要です。

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:中西)

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。