お役立ちコラム

会社は副業を認める必要があるのでしょうか。副業解禁の流れについて解説します。

2021年9月21日付けの日本経済新聞の報道にて、塩野義製薬は希望する社員に対して週休3日で働ける制度を来年4月から導入する方針であり、

制度開始に合わせて社員の副業も解禁すると報じられました。

その他の会社を見ましても、キリンホールディングス、IHI、第一生命等の大手企業が副業制度を続々と解禁しています。

●副業を認める必要はあるか?

行政の考え方として、厚生労働省が発行した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の内容によると、過去の裁判例を引用し、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、

原則、副業・兼業を認める方向で検討することが適当である、としています。

加えて、副業・兼業を禁止または一律許可性にしている企業は、副業・兼業を認める方向で見直すことが望ましく、労働者から副業・兼業をしたい旨の相談や自己申告等が行われたことにより不利益な取り扱いはできない、といった旨まで記載されています。

無論、労働者から副業の申告があったからといって必ずしも認めなければならないわけではなく、一定の禁止事項・制限事項は設けるべきでしょう。

また、使用者として労働者の安全配慮義務(長時間の労働対策等)に関してはまだ課題も残り、今すぐにすべてを届出制にするというよりは、基本的には許可性を維持しつつ、柔軟な対応をしていくことが現時点での現実的な対応策であると考えられます。

しかし、「副業禁止」にしている企業については、改定を求めるとしているのが現在のガイドラインです。

●副業・兼業を認める会社側のメリットはなにか?

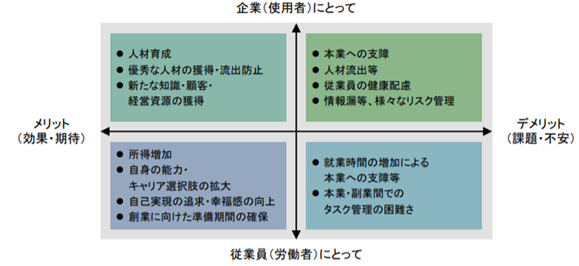

※中小企業庁「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言」(H29.3)より抜粋

企業側の立場からすれば、副業を認めることにはまず懸念点が浮かび上がってきます。

大きくは下記2点に集約されるでしょう。

・労働者の就業時間の把握、健康管理への対応

・職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するか

しかし政府が副業を推し進める中で、この制度のメリットも把握しておかなければなりません。主に下記の点が挙げられます。

・労働者が社内だけでは得られないような知識、スキルを獲得することができる。

・労働者の自律性、自主性を促すことができる。

・優秀な人材の獲得、人材流出の防止ができ、競争力が向上する。

・労働者が社外から新たな知識、情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

日本で長期間主流となっていた終身雇用制度は、少子高齢化の流れの中でその制度維持はもはや難しく、労働者が一つの企業に何十年も勤め続けるケースは年々減少傾向にあります。

人材市場が売り手優勢である限り、労働者側が自ら雇用される企業を選ぶ立場にあり、転職活動が活発に行われるようになります。

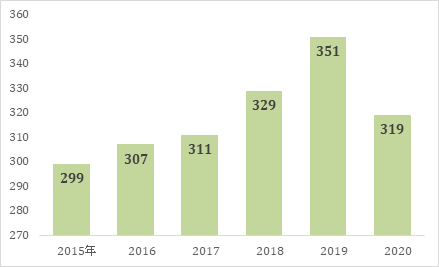

近年は特に『人材の流動性』は高まっており、転職者数は年々増加傾向にあります。

コロナの影響でいったんは鈍化していますが、その影響が落ち着いた今後はまた活性化していくことが予想されます。

そのような背景の中で、会社側としては長い間、同じ従業員を留めるという考えを改める必要があります。

そのうえで優秀な人材を確保し、人材のスキルを最大限に活かす職場環境をつくり、若手社員の主体性を成長させることができる副業制度は導入するメリットも大きいと言えます。

反対に、労働環境を取り巻く変化に適合できないようであれば、優秀な人材確保は厳しくなっていくと言えるでしょう。

転職者数(万人)※総務省統計局 労働力調査の数値より引用

●副業制度の導入を進める上で会社はどのような対応が必要になるのか。

会社側は大きく下記の対応が必要になると考えられます。

①副業、兼業を認める方向にて就業規則などの見直しを行う必要があります。

②労働者の労働時間管理が必要になります。労働者から事前に副業の内容を確認する必要があります。

③給与計算前には労働時間を通算し、適切な給与計算を行う必要があります。

通算して管理するにあたっては自社で取り入れやすい方法を採用し、自社と副業先での労働時間を確実に通算する必要があります。

④長時間労働になり労働者の健康が阻害されないよう、過重労働を防止することや健康確保を図ることが重要です。

■厚生労働省 「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説」

■中小企業庁「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言」(H29.3)

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:中西)

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。