お役立ちコラム

「同一労働同一賃金」は2019年度の施行が目指されています

「働き方改革」の目玉の一つである「同一労働同一賃金」は、2016年にガイドラインが打ち出されて以来、2019年度の施行へ向けての動きが加速しており、今後ますます企業側の対応が求められることが予想されます。

そこで、今回は最近よく耳にする「同一労働同一賃金」についてご紹介いたします。

1.政府が打ち出す同一労働同一賃金とそのメリット

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

<個人のメリット>

非正規社員の賃金が上がり、経済的余裕をもたらすことができる。

雇用形態や勤続年数によってではなく、スキルや経験、成果によって賃金が決まり、働き方の選択肢が広がる。

<企業のメリット>

非正規社員の賃金が上がることが予想されるので、モチベーションが上がり、それに伴いパフォーマンスが向上する。

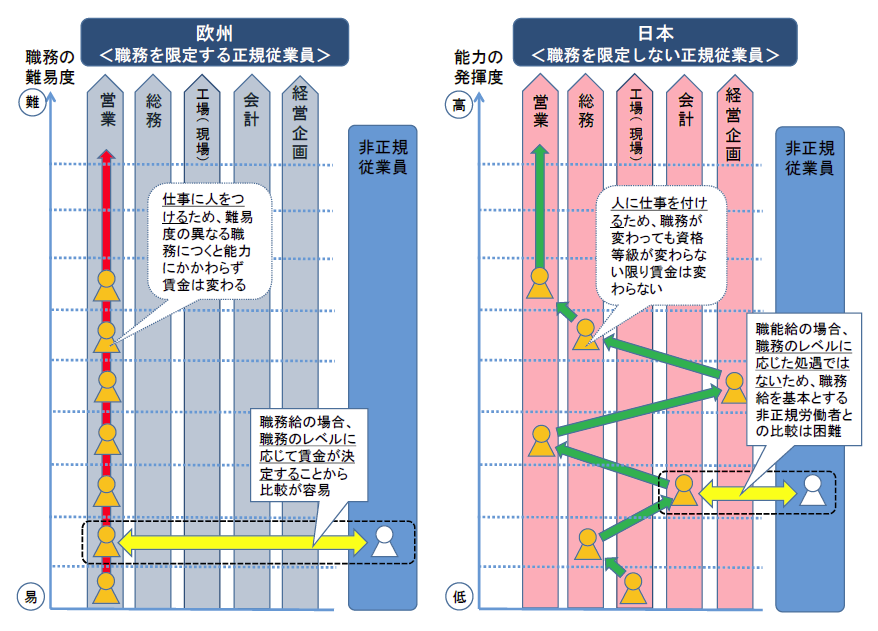

2.欧州における同一労働同一賃金の実現例と日本の比較

欧州諸国では職務と職務の難易度に応じて賃金・賃率を決めることで、同一労働同一賃金を実現しています。

日本の人事賃金制度とどのように異なるのか、違いを比較してみましょう。

欧州:仕事内容に応じて賃金が決まる「職務給」

日本:職務が同じでも職能のレベルに応じて決まる「職能給」

(図1:出典 日本経済団体連合会「同一労働同一賃金の実現に向けて」より)

3.今後、企業側が必ず行うべきこと

正規社員と非正規社員の違いの明確化

業務内容が同じであるにも関わらず正規・非正規という違いだけで賃金が異なっていたことが問題でした。

そこで正規・非正規の違いを設けるのであれば、業務内容、業務に対する責任の程度、賃金や福利厚生にも違いが生じるはずであり、企業側がその違いについて明確に説明できなければなりません。

CSアカウンティングでは以下のサポートサービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

● 諸手当見直しサービス

正社員には支給している手当を非正規社員には支給していない場合、働き方改革関連法改正後は、不合理な待遇差が存在するとみなされる可能性があります。諸手当の支給目的を明確にしながら、基本給への統合、廃止、支給対象者の見直しなど、諸手当の整理をサポートします。

● 評価制度策定サービス

正社員と非正規社員の賃金について、働き方改革関連法改正後は、誰に対しても説明がつけられる内容になっていることが求められます。仮に社長の一存で賃金を決めているならば、システム的に賃金を決定できるよう評価制度の策定をサポートします。

(広報誌「こんぱす 2018年夏号」より抜粋)

関連ページ:

執筆者:染野

(c)123RF

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。