お役立ちコラム

働き方改革の推進に向けて、今こそフレックスタイム制度を導入しましょう!

皆様はフレックスタイム制度の導入を一度はご検討されたことはありますでしょうか。

『労働時間管理がむしろ手間になるのではないか』

『従業員が好きな時間に出社するようになるとコミュニケーション不足になるのでは』

『制度の導入準備のハードルが高そうで導入に踏み切れない...』

出社時間を各従業員が自由に決定できるようになるゆえ、様々な不安があり、フレックスタイム制の導入になかなか踏み切れない事業主、人事部の皆様も多いかと存じます。しかしその一方でメリットもたくさんあるのがこの制度です。

フレックスタイム制のメリット、また導入に向けて必要な準備について解説します。

【フレックスタイム制とは】

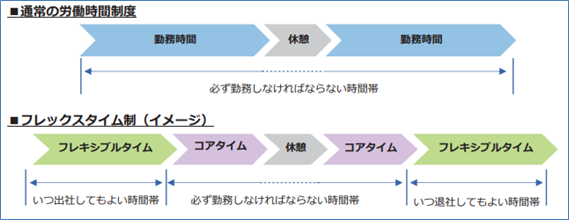

フレックスタイム制は、従業員が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、効率的に働くことができる制度です。一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員側が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできるため、従業員は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

実務上はフレキシブルタイムおよびコアタイムを設けることで、各従業員の出社時間上のルールを取り決めながら運用するケースが多いです。

- フレキシブルタイム...従業員がいつ勤務し、または退社するかを決定できる時間帯

- コアタイム...労働者が1日のうちに必ず勤務しなければならない時間帯

※フレキシブルタイムやコアタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。

【フレックスタイム制のメリット】

- 出社時間、退社時間をずらすことができるので通勤ラッシュを避けることができ、通勤ストレス軽減につながります。特にコロナ禍においては感染拡大防止策としても期待できます。

- 個人の裁量で勤務時間(残業時間)を配分することができるので、残業削減効果が期待できます。例えば月末月初が多忙で残業が発生しやすい、一方で月中は比較的閑散期である場合、閑散期の勤務時間を減らすことにより月末月初の残業(勤務)時間と相殺することができ、結果的に残業時間の削減につながります。

- 子育て家庭にとっては、フレックスタイム制を活用することにより保育園の送り迎えや家事に割く時間等について、出退勤時間に縛られることなく柔軟に対応することができます。従業員の満足度向上に寄与します。

- 自由な働き方は働く人にとっても非常に魅力的に感じられる制度です。そのため、優秀な人材の採用や定着率の向上が期待できます。

【デメリットもある】

業種、職種、部門によってはフレックスタイム制の導入が難しいケースもあります。お客様と対面で行わなければならない仕事や、連携する社員や企業が多い業務ほどその導入のハードルは高くなります。例えば営業職やサービス業、接客業、工場のラインなどが挙げられます。

【フレックスタイム制の導入に向けて】

企業側は下記3点の対応が必要となります。

- 就業規則を定める。

- 労使協定を締結する。

- 労使協定を労働基準監督署長に届ける。※清算期間が1か月を超える場合

就業規則においては、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。

労使協定では下記の枠組みを設定する必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1⽇の労働時間

- コアタイム(※任意)

- フレキシブルタイム(※任意)

フレックス制は初期導入段階においては少々面倒な点もありますが、制度導入以降は労働時間管理もそこまで難易度は高いものではありません。従業員満足度や生産性向上のためにも、この機に導入をご検討されてはいかがでしょうか。

CSアカウンティングでは就業規則、労使協定の作成に関する労務コンサルティングも承っております。

ぜひお問い合わせください。

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

【参考】

厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

(執筆者:中西)

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。