お役立ちコラム

税務会計とは

はじめに

今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、税務会計についてです。

1.所得と利益の違い

会計の話をする際に避けて通れないのが、税金についての話です。

なかでも、会社を運営していると支払わなければならないのが法人税です。

損益計算書に「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目がありますが、支払うべき法人税などはその勘定科目で計上されています。

法人税は会社の儲けに対して課せられる税金で、法人税の計算は、まず会社の儲けを計算することから始めます。

会社の儲けは損益計算書上で「当期利益」として算出されており、そこに一定の税率を掛けて計算できればシンプルです。ですが、会計と税務では目的の違いがあるため、実際はそれほど単純ではありません。

2.申告調整とは

税務上の儲けのことを「所得金額」といいますが、所得金額を算出するためには、会計上の儲けである「当期利益」をベースに、会計と税務とで考え方の違うところだけを調整して算出するというプロセスになっています。

所得金額は次のように益金の額から損金の額を差し引いて求められます。

所得金額 = 益金 - 損金

損益計算書では次の算式で利益を計算しました。

利益 = 収益 - 費用

益金と収益、損金と費用のそれぞれ大部分は一致しますが、すべてが一致するわけではありません。

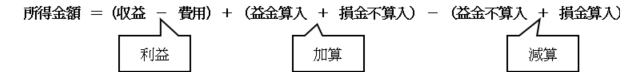

そのため会計上の利益をベースにして、会計と税務の不一致部分だけを調整して所得金額を求めるために、次のように考えます。

所得金額 = 収益 - 費用 ± 別段の規定での調整

会計と税務の不一致部分だけを調整するための架け橋として、「益金算入」「益金不算入」「損金算入」「損金不算入」という考え方があります。それぞれの意味は次の通りです。

①益金算入

会計上では収益となりませんが、税務上では益金となるものです。

例えば、貸倒引当金は税務上翌期に必ず取り崩さなければなりませんが、会計上取り崩し処理をしていない場合でも、税務上はその分の収益を益金に算入しなければなりません。

②益金不算入

会計上では収益となりますが、税務上では益金とならないものです。

受取配当金や、法人税の還付金などが例として挙げられます。

③損金算入

会計上では費用となりませんが、税務上では損金となるものです。

繰越欠損金による控除が例としてあげられます。会計上は過去の赤字を当期の費用とすることはできませんが、税務上は過去の赤字を当期の儲けからマイナスすることができます。

④損金不算入

会計上では費用となりますが、税務上では損金とならないものです。

大企業における交際費が例として挙げられます。

上記の①~④を使って会計上の利益をベースに所得金額を算出することを「申告調整」といいます。

申告調整のうち、所得金額にプラスの影響を与えるものを「加算」、マイナスの影響を与えるものを「減算」といいます。

以上をまとめると所得金額の計算過程は次のようになります。

このようにして求められた所得金額に、一定の法人税率を掛けることで、法人税額は計算されます。

おわりに

この度は経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。

次回の経理・会計・税務コラムでまたお会いしましょう。

執筆者:北之園

お気軽に下記フォームよりご相談ください。

https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

関連コラム

- 企業版ふるさと納税の延長とその概要

- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、企業版ふるさと納税の延長とその概要についてです。令和7年度税制改正大綱により企業版ふるさと納税の適用期限3年間延長が発表され、令和10年3月31日までの…

- 法人税に関する改正措置について

- はじめに 今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、法人税の改正措置についてです。1.法人税に関する改正措置とは「令和7年度税制改正大綱」で法人税に係る措置として、中小法人の軽減税率の見直し及び防衛特別…

- 償却資産税の期限はあっという間

- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、償却資産税についてです。償却資産税は償却資産に係る固定資産税の通称であり、償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償…

- 賃上げ促進税制の改正について

- はじめに 令和6年度税制改正大綱にて賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す等の観点から賃上げ促進税制の強化が行われました。この中で特に大きな改正点として5年間の…

- 交際費と福利厚生費の違い

- はじめに交際費、福利厚生費どちらに該当するのかが争われた事例は数多くあります。そこで今回はどちらに該当するのかの判断基準を解説していきます。Ⅰ.交際費課税制度(1)制度の趣旨と改正の変遷交際費は昭和29年3月、租税特別措置法として成立しまし…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。