お役立ちコラム

子ども子育て支援金について

2026(令和8)年4月制度施行の子ども子育て支援金について確認したいと思います。

【概要】

少子化・人口減少は、我が国が直面する最大の危機であり、2030年代には若年人口が急激に減少します。

こうした危機的な状況に鑑み、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、総額3.6兆円規模に及ぶ「こども・子育て支援加速化プラン」(加速化プラン)をとりまとめました。

その後、子ども・子育て支援金制度(以下「支援金制度」という。)の創設を内容に含む法律が、令和6年6月12日に成立しました。

社会全体でこども・子育て世帯を応援していくため、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充の財源の一部に、「子ども・子育て支援金」(以下「支援金」という。)が充てられます。

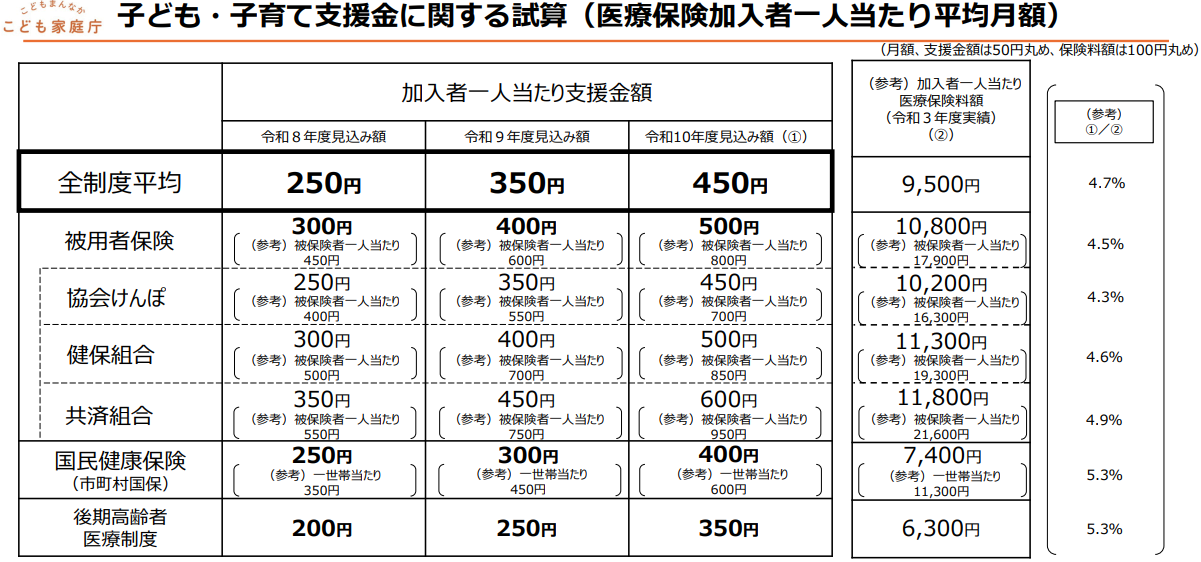

支援金制度は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築することとしており、ご高齢の方や事業主の皆様を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出されます。

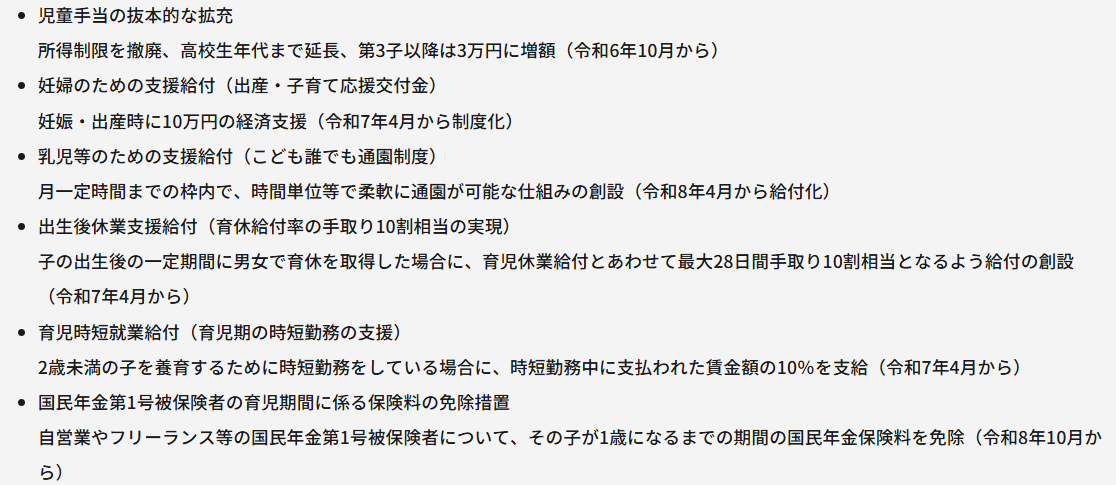

拠出された支援金の使途

子ども子育てに関する拠出金の試算額

年収により拠出額が変更となり、年収200万の場合350円、同400万の場合650円、同600万の場合1,000円、同800万の場合、1,350円、同1,000万の場合1,650円とありますが、現段階ではあくまで試算となっており今後、金額は増減する可能性があります。

賦課時期

2026(令和8)年4月分保険料(5月納付分)からとなります。

今後、事業所様宛に関係省庁よりお知らせがありますので、まずは制度を押さえつつ、今後決定される子ども・子育て支援金について確認しておきましょう。

参考

概要および拠出された支援金の使途

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

子ども子育てに関する拠出金の試算額

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001228302.pdf

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:小澤)

関連コラム

- (協会けんぽ)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています

- 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には…

- 被用者保険の適用拡大

- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…

- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?

- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…

- 保育所等への通園時や学校行事等における児童・生徒等の医療保険の保険資格の確認方法について

- ご存知の通り2024年12月2日に健康保険証の発行が終了し、その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに変更されています。修学旅行等の学校行事、部活動の合宿・遠征等において児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合(幼少のため管…

- 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます

- 今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。