お役立ちコラム

採用面接などで具体的に気をつけることは?

採用選考は企業と応募者の最初の接点です。

企業の信頼性を高め、トラブルを防ぐためにも、基本的な考え方や注意点を押さえておきましょう。

1.採用選考の基本的な考え方について

採用選考は、

- 「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること

- 応募者の適性・能力に基づいた基準により行うこと

の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。

「職業選択の自由」すなわち「就職の機会均等」とは、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べるということですが、これを実現するためには、雇用する側が、応募者に広く門戸を開いた上で、適性・能力に基づいた基準による「公正な採用選考」を行うことが求められます。

2.公正な採用選考の基本

「公正な採用選考」を行う基本は、

- 応募者に広く門戸を開くこと

- 本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とすること

にあります。

ごく限られた人にしか門戸が開かれていないようだと、「就職の機会均等」を実現することはできませんので、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにすることが大切です。

また、例えば、本籍地や家族の職業など「本人に責任のない事項」や、宗教や支持政党などの「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)は、本人が職務を遂行できるかどうかには関係のないこと・適性と能力には関係のないことであり、これらを採用基準にしないことが必要です。

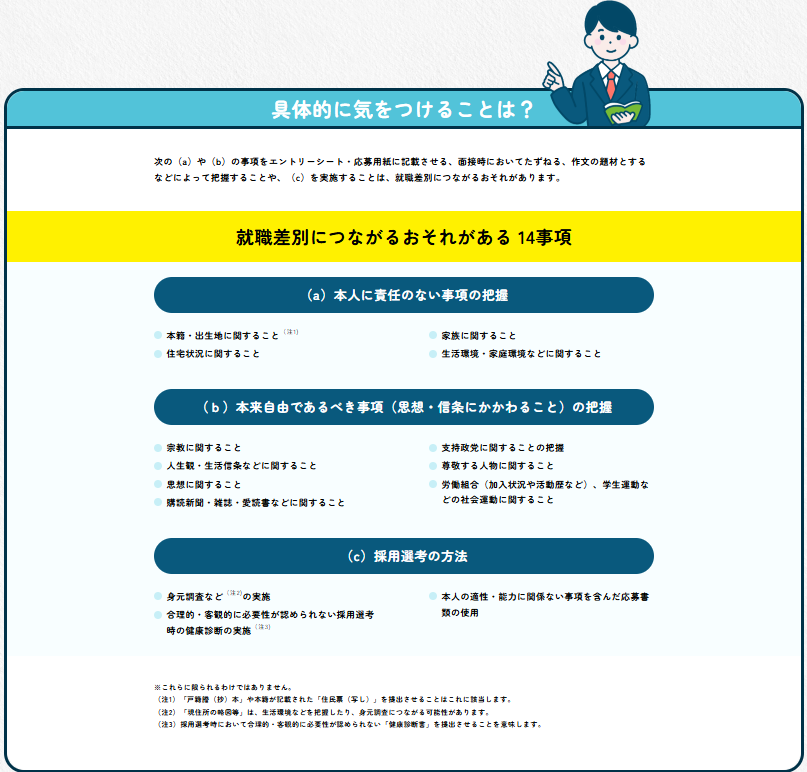

3.採用選考時に配慮すべき事項

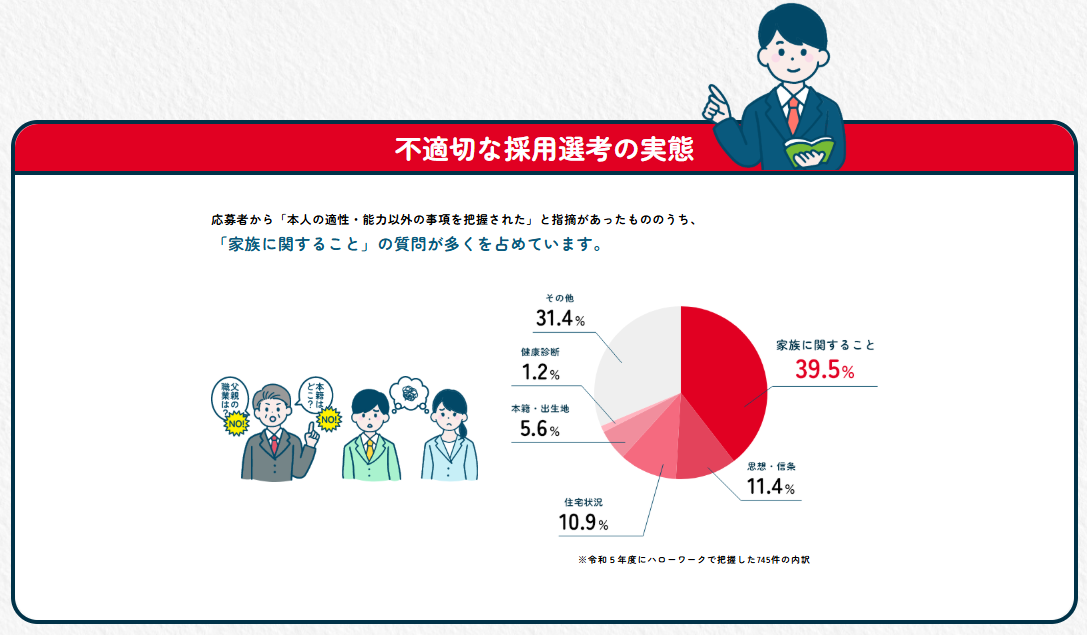

採用選考時に気をつけなければならない「就職差別につながるおそれがある14事項」をあげます。(これら14事項に限られるわけではありません。)

「就職差別につながるおそれがある14事項」についての具体的事例・考え方については、参考サイト、解説動画などを参照いただければと思います。

【参考】

公正採用選考特設サイト

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/index.html

「公正採用選考」の解説動画公開中!

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/document.html#video01

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

- 令和7年度地域別最低賃金額改定について

- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…

- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!

- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…

- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。