お役立ちコラム

複数事業労働者への労災保険給付について

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。

これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。

このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が改正されました。この改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。

ポイントは次の3つになります。

- 複数事業労働者とは

- 全ての働いている会社の賃金額の合算

- 複数の会社等の業務上負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価し、労災認定判断

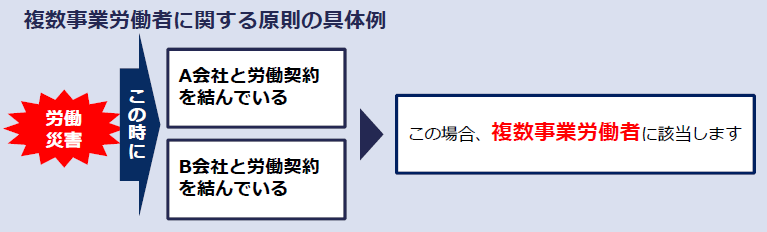

1.複数事業労働者とは

原則として、「複数事業労働者」とは、被災した(業務や通勤が原因でけがや病気などになったり死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者の方のことをいいます。

その他に以下のような方も「複数事業労働者」となります。

- 1つの会社と労働契約関係にあり、他の就業について特別加入している方

- 複数の就業について特別加入をしている方

※特別加入している方とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている方です。

また、被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の会社と労働契約関係であった場合には「複数事業労働者に類する者」として、改正制度の対象となりえます。

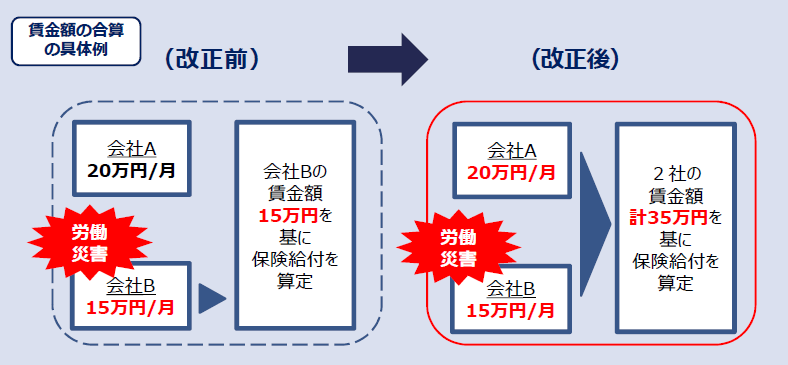

2.全ての働いている会社の賃金額の合算

複数事業労働者の方については、各就業先の事業場で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額(保険給付の算定基礎となる日額)が決定されます。

業務災害や通勤災害の別にかかわらず、複数事業労働者であれば対象です。従って、以下で説明する、複数業務要因災害の場合にあっても同様の取り扱いがなされます。

今回の改正により、保険給付額の算定方法の変更がされたのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する以下の給付です。

- 休業補償給付、休業給付、複数事業労働者休業給付

- 障害補償給付、障害給付、複数事業労働者障害給付

- 遺族補償給付、遺族給付、複数事業労働者遺族給付

- 葬祭料、葬祭給付、複数事業労働者葬祭給付

- 傷病補償年金、傷病年金、複数事業労働者傷病年金

その他に、社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数事業労働者の方については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについては同様の取り扱いが

なされました。

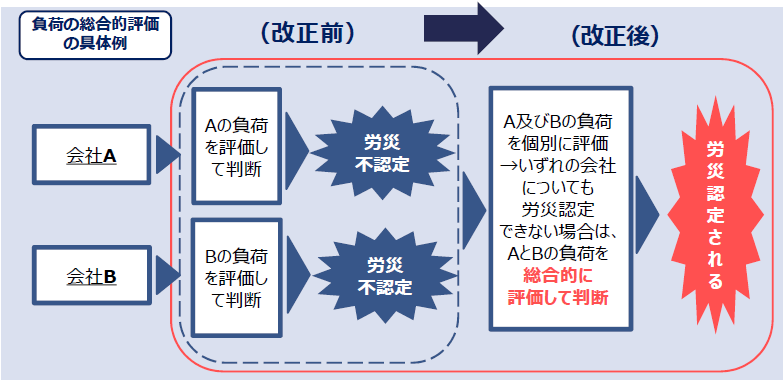

3.複数の会社等の業務上負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価し、労災認定判断

今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となりました。

新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。

なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

また、「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されました。

- 複数事業労働者休業給付

- 複数事業労働者療養給付

- 複数事業労働者障害給付

- 複数事業労働者遺族給付

- 複数事業労働者葬祭給付

- 複数事業労働者傷病年金

- 複数事業労働者介護給付

複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。

これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。

1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。

なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されますのでご注意ください。

【参考】

複数事業労働者への労災保険給付(わかりやすい解説)

https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

- 脳・心臓疾患の労災認定の可能性について

- 「仕事中突如体調を崩し、結果的に脳内出血になってしまった場合、労災認定される可能性はあるのでしょうか。」このようなご相談を受けたことがあります。確実な回答は難しいとは思いますが判断基準につきましてわかりやすいフローチャートがありますのでお伝…

- 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります

- 令和6年11月からフリーランスの方も労災保険に特別加入できるようになりましたのでポイントをお伝えいたします。労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。よって労働者以外の方は原則として労災保険に加入すること…

- 精神障害の労災認定基準が改正されました。

- 心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に付で通知がされました。本コラムでは、改正に関するポイントについてまとめました。認定基準の改正を機に、改めて従業員の心理的負荷…

- 傷病手当金に関する7つの質問に答えます!

- 怪我や病気になって働くことが出来なくなったらどうしよう…そんな時役立つのが【傷病手当金】です。傷病手当金について様々な事項をご説明します!傷病手当金とは?傷病手当に関する7つの質問入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?傷病手当金と労災は同時…

- 雇用保険料率の引き上げについて

- 令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。