お役立ちコラム

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート

改正の主旨

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わりました。

またさらに、国は、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めています。

改正内容(1)

最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります(義務)

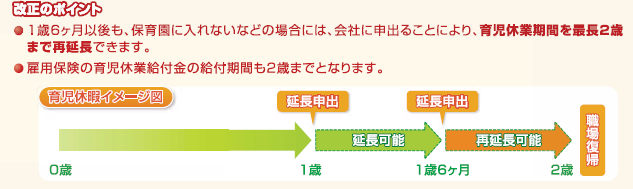

現在、育児休業は原則として子どもが1歳(パパ・ママ育休プラスの場合には1歳2ヶ月)に達する日までとされていますが、1歳に達するときに保育園に入れないといった一定の理由がある場合には、子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長することができます。

現行法に加え、平成29年10月1日からは、延長の再度の申請が認められることになり、最長2歳まで育児休業が可能になりました。

<改正のポイント>

改正内容(2)

子どもが生まれる予定の方などに育児休業制度などを個別に周知(努力義務)

事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことなどを知った場合に、その方に個別に育児休業などに関する社内制度(育児休業

中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。なお、この対象は育児休業だけではなく、家族を介護している

ことを知った場合に、介護休業に関する社内制度などの周知も含まれています。

改正内容(3)

育児目的休暇の導入を促進(努力義務)

未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

育児目的休暇とは、小学校入学前の子どもを育てながら働く従業員が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇のことを言います。

具体例としては、配偶者出産休暇やファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇等があげられます。この休暇は特に男性の育児参加を

促進するために新設されるものであり、有給休暇とする必要はなく、取得しやすいように制度化することが重要視されています。

改正内容(1)については、「育児・介護休業規程の変更」が必要となります。

改正内容(2)(3)については、努力義務にとどまっていますが、従業員のニーズに耳を傾けながら、どのように対応するかを検討しておきましょう。

(広報誌「こんぱす 2017年夏号」より抜粋)

関連ページ:

執筆者:染野

関連コラム

- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!

- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…

- 職場における熱中症対策が強化されます!

- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…

- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…

- 50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化!?

- 現在は労働者が人以上いる事業所では、1回、全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。今回、ストレスチェックの実施義務に関する改正案が3月14日付けで閣議決定されました。今後、これまで努力義務とされていた人未満…

- 育児介護休業法の改正に伴う就業規則等の見直し

- 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7 ( 2 0 2 5 ) 年4月1日から段階的に施行されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。