お役立ちコラム

【年末調整は外注に】料金相場とメリット・デメリット一覧

年末調整は、会社の経理が行う基本業務の1つです。

従業員一人ひとりに手間がかかるのが難点であり、経理担当者が1人ですべての年末調整を行うことはほぼ不可能でしょう。従業員が多い企業ならなおさらです。

近年、従業員が多い企業や、経理担当者が少ない企業では「年末調整を外注化する流れ」があります。

そこで今回は、年末調整を外注する際のメリットやデメリット、料金相場について解説いたします。

面倒な年末調整を少しでも軽くしたいと考える経理担当者の方は必見です。

年末調整とは

年末調整とは、「会社が1月~12月までの社員(従業員)の給料から所得税を算出し、源泉徴収額と実際の所得税額の差を出すこと」です。

年末に調整を行うことで本来支払うべき所得税額と比べ、過不足がないかを調べます。

もし余分に源泉徴収をしていた場合は「還付」という形で、後日差額が戻ってくるのです。

過不足が発生するのは、以下の2点が要因であるためと考えられています。

![]() 毎月徴収している額はあくまで概算であるため

毎月徴収している額はあくまで概算であるため

![]() 2月に初めて所得税の金額が確定するため

2月に初めて所得税の金額が確定するため

源泉徴収を行う意味とは

源泉徴収とは、年間にかかる所得税の概算を会社が給与からあらかじめ差し引く行為を指します。

あらかじめ差し引かれることだけを見ると、従業員側にあまりメリットは無いように思えます。

しかし、会社があらかじめ源泉徴収をしてくれることで、そこで働く社員は個人で確定申告を行わずに済んでいるのです。

また、国としても「安定した税収を得られる」という点でメリットがあります。

年末調整をする際の問題点

年末調整をする際の問題点は、主に3つあります。

1. 年末調整は手間と時間がかかる

2. 経験年数が浅いと業務効率が悪い可能性がある

3. 期限があるためミスを起こしやすい

それぞれ詳しくみていきましょう。

問題1:年末調整は手間と時間がかかる

年末調整は、早ければ11月初旬から始めて12月末ぎりぎりまで書類作成し、提出を行います。

期間は2ヶ月と比較的長く、この業務以外にも日々の経理業務を並行して行うため、手間と時間がかかってしまうのです。

従業員が多く経理担当が少ない場合、この時期は残業や休日出勤をする可能性が高い傾向にあります。

問題2:経験年数が浅いと業務効率が悪い可能性がある

経理の仕事は効率のよさと正確性が重要です。

年末調整も同様で、経験年数によって業務スピードに差が出てしまう可能性があります。

もちろん誰でも経験をしないとノウハウは培われませんが、年末調整に関しては書類の提出期限が決まっているため、丁寧に教えている時間を取れない体制だと尚更時間がかかってしまいます。

問題3:期限があるため焦りによるミスを起こしやすい

上述したように、年末調整に関する書類は提出期限があります。

そのため、計画的に進まないと人によっては焦りが生じてしまうのです。

焦りは業務の正確性を失わせてしまう可能性があるため、年末調整はどれだけ効率よく行なえるかが重要になります。

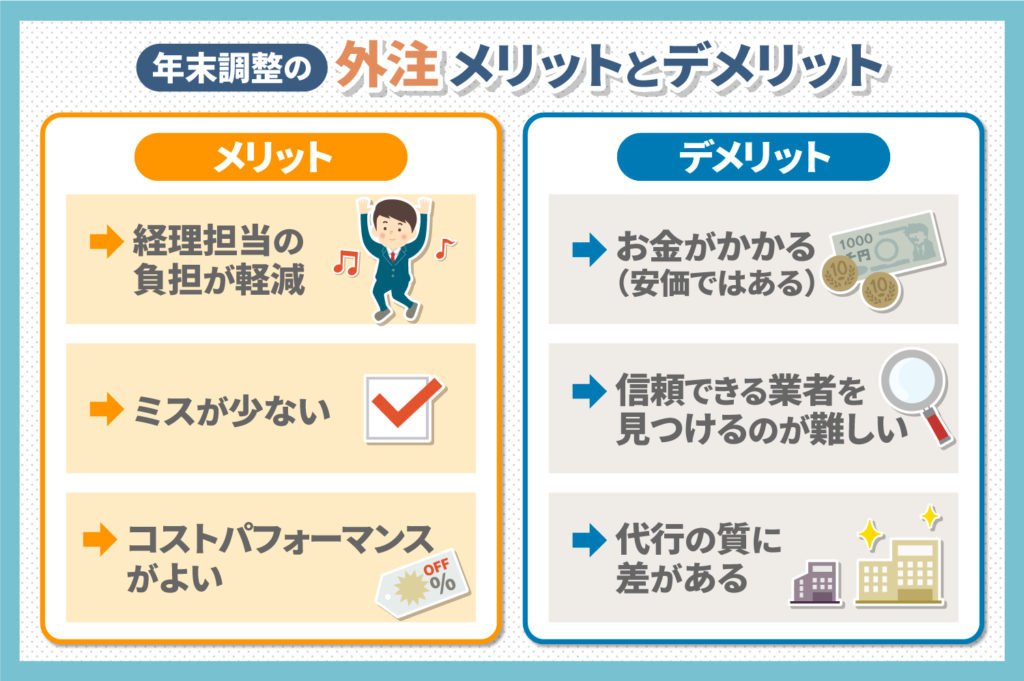

年末調整を外注することのメリット

年末調整を外注することのメリットは、主に以下の3つです。

1. 経理担当の負担減

2. 年末調整のプロが行なうためミスが少ない

3. コストパフォーマンスのよさ

メリット1:経理担当の負担減

年末調整は、従業員1人にかかる業務負担が大きいため、大企業の年末調整ほど負担は重くなります。

加えて経理担当が少ない場合、とても自社だけで回すのは難しいでしょう。

その点、年末調整を外注すると経理担当者の負担を減らすことができ、ほかの業務への支障も少なくなります。

メリット2:年末調整のプロが行なうためミスが少ない

年末調整代行を生業としているプロに依頼すれば、年末調整業務のミスがほぼなくなります。

自社で行なった場合、期限への焦りや業務過多により正確性が失われてしまうかもしれません。

ミスをして会社に余計な負担をかけるリスクに比べれば、外注に依頼する価値は充分にあるでしょう。

メリット3:コストパフォーマンスのよさ

詳細は後述しますが、年末調整業務のコストは数名規模で1~3万円ほどで収まるケースがほとんどです。

年末調整全体にかかる時間と業務量を考えたとき、1~3万円前後で済むので費用対効果があると感じることでしょう。

年末調整を外注することのデメリット

年末調整を外注することのデメリットは、以下の3つです。

1. 安価とはいえ、お金がかかる

2. 信頼できる業者を見つけるのが大変

3. 業者によって代行の質に差がある

デメリット1:安価とはいえ、お金がかかる

会社の規模と従業員数にもよりますが、コストパフォーマンスはよい外注に依頼したとしてもお金はかかります。

外注への依頼が会社の経済状況を苦しめてしまわないように注意しましょう。

デメリット2:信頼できる業者を見つけるのが大変

年末調整を依頼することは、会社の情報をほかの業者に開示することを意味します。

そのため、個人情報の保護やプライバシーポリシー、セキュリティなどがしっかり備わっている業者に依頼しないと、情報漏洩のリスクが高くなります。

依頼先を決めるときは、事前にセキュリティや個人情報保護に関する取り組みを確認しましょう。

デメリット3:業者によって代行の質に差がある

年末調整業務の質は業者によってさまざまです。

中には年末調整業務に携われる税理士がいないところも稀にあります。

年末調整を外注するときは、必ず有資格者がいるところを選びましょう。

年末調整を外注した際の相場とは

一般的に、年末調整代行の料金は「社員1名あたり」で計算されます。

そのため、定数によって料金を設定し、定数を超えた分は1名単位で金額を増やしていく業者がほとんどです。

以下は基本的な料金相場となります。

![]() 基本料金:1~3万円(10~15名までが定数)

基本料金:1~3万円(10~15名までが定数)

![]() 定数を超え、1名増えるごとに+1,000円~3,000円前後加算

定数を超え、1名増えるごとに+1,000円~3,000円前後加算

このほかに、

![]() 源泉徴収票

源泉徴収票

![]() 法定調書合計表

法定調書合計表

![]() 支払調書

支払調書

などの書類作成代がかかると考えてよいでしょう。

ただし、業者によってはこれらも含めて1~3万円としているところもあるため、料金の内訳は依頼業者に直接確認したほうがよいでしょう。

まとめ

年末調整業務は、国の機関に提出する書類を作成する、とても重要な仕事です。

しかし、一人ひとり処理する業務量が多いため、年末の経理担当にかかる負担はとても大きくなります。

年末調整の外注業者は、経理業務の負担を大きく減らせます。

費用対効果を考えてうまく活用すればとても便利です。

依頼する際は、公式サイトなどをしっかり確認し、信頼できる業者を選びましょう。

関連コラム

- これを見れば全部わかる!経理アウトソーシングについてあらゆる疑問にお答えします

- 経理業務を効率化する方法のひとつにアウトソーシングがあります。今回は経理アウトソーシングにおける費用感やメリット・デメリットなど、様々な疑問にお答えしてまいります。経理業務のアウトソーシングを検討されている方は是非お読みください。 …

- 経理アウトソーシング(BPO) 5つの導入事例

- 経理アウトソーシング(BPO)の実際の導入事例を5つ紹介いたします。自社の置かれている環境と似ているケースもあるかもしれませんので、経理アウトソーシングをご検討されている方は、是非導入適否の参考にしてみてください。 目次…

- 経理業務の標準化 ~ムダはなくしてしまいましょう~

- どこから手をつけるか?小口現金でしょ!経理業務の標準化を進めるといっても、どのあたりから進めようかなと悩んでいる方も多いと思います。もちろんシステムを入れて効率化を図りつつ、標準化を進めるというのも正しい手法ではありますが、ムダな作業をそぎ…

- 経理業務の標準化 ~マニュアル作成のススメ~

- たかがマニュアル、されどマニュアル意外に大変だけど効果は抜群簡単なようで出来ないのが、マニュアルを作成するということです。一人の担当者が長く同じ業務についていると、作業内容が頭に入っているので、特にマニュアルがなくても業務はスムーズにまわり…

- 経理業務の標準化 ~システム統一のススメ~

- 探す時間を極限まで減らすという観点同じシステムなら人材も活用できる会社ごとに異なると非効率になるという視点成長する企業だと、新規のビジネスを開始するにあたって、子会社を設立することもあれば、企業買収をして、会社を新たにグループに取り込むとい…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。