お役立ちコラム

令和7年度 業務改善助成金

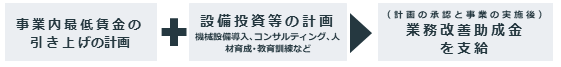

業務改善助成金は、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資(機械設備、コンサル ティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

この制度の背景には、地域間・企業間での賃金格差と、中小企業の賃上げの難しさがあります。

最低賃金は年々引き上げられておりますが、現実には、地方や小規模企業では、収益性の低さから「賃上げしたくてもできない」状態が続いています。

これを受けて国は、「賃上げの原資を稼げるように、生産性を上げるための設備投資を支援しよう」 つまり、「賃金引き上げ+生産性向上」をセットで支援するのがこの制度の本質になります。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

以下、厚生労働省のサイト、パンフレットを抜粋いたします。

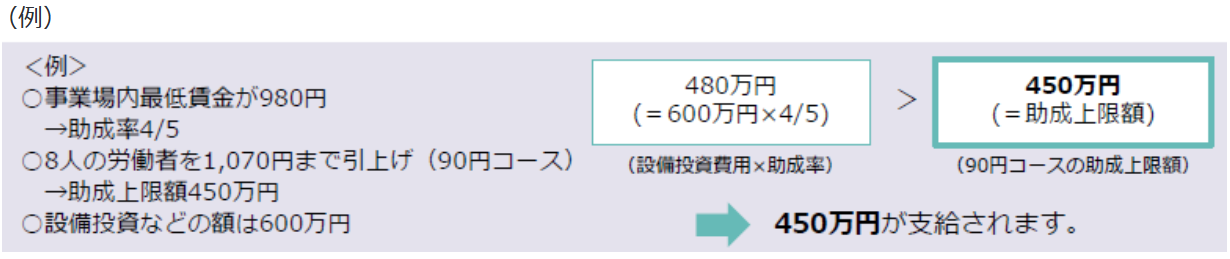

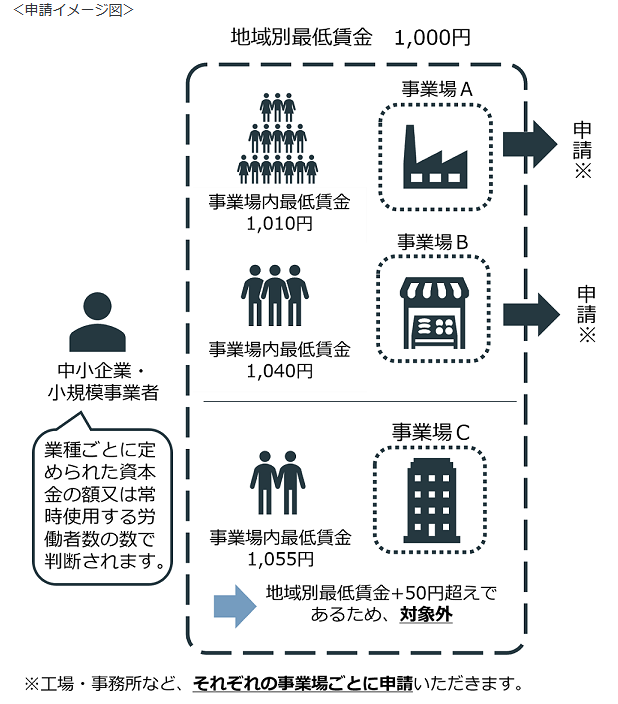

1.対象事業者及び申請の単位

・交付要綱第2条に定める中交付小企業・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。

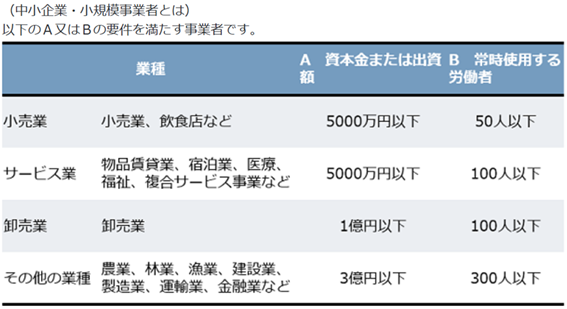

2.助成上限額

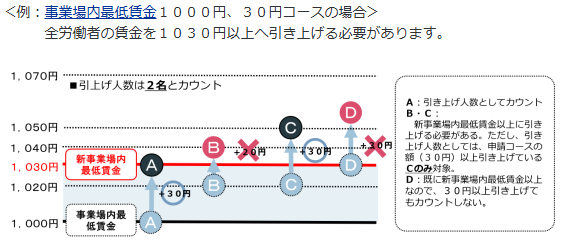

3.引上げのルール

ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。

イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)

ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。

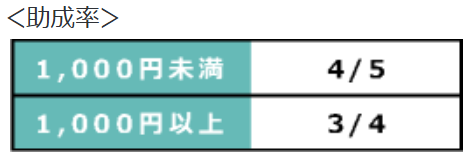

4.助成率

助成率は以下のとおりです。

申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

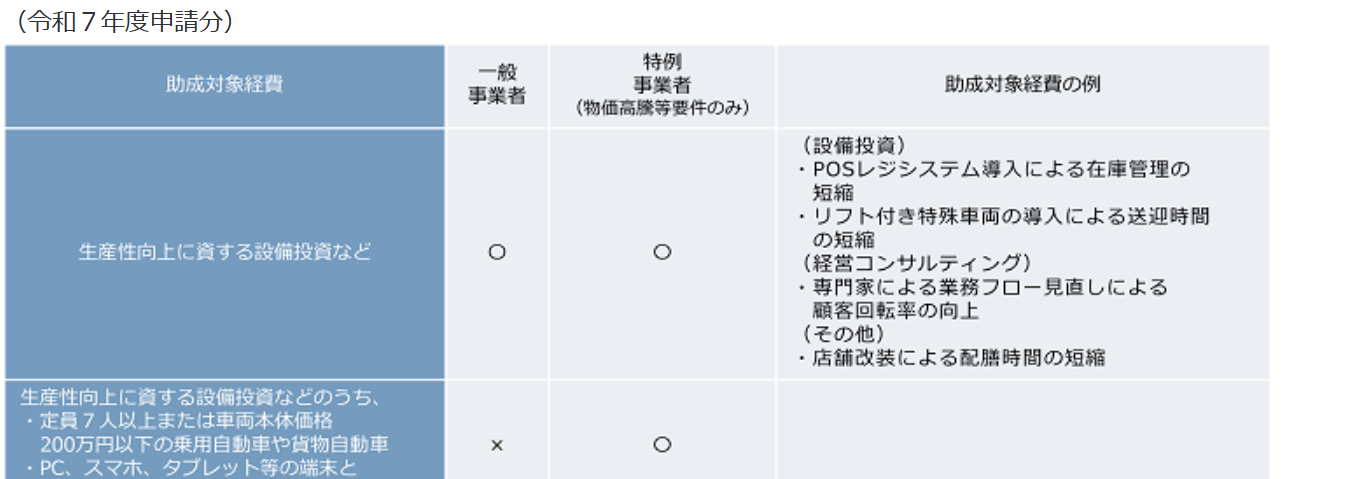

5.助成対象経費

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。

業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。

6.事業場内最低賃金とは

事業場内最低賃金は、事業場で最も低い時間給を指します。

(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要がある点にご留意ください。)

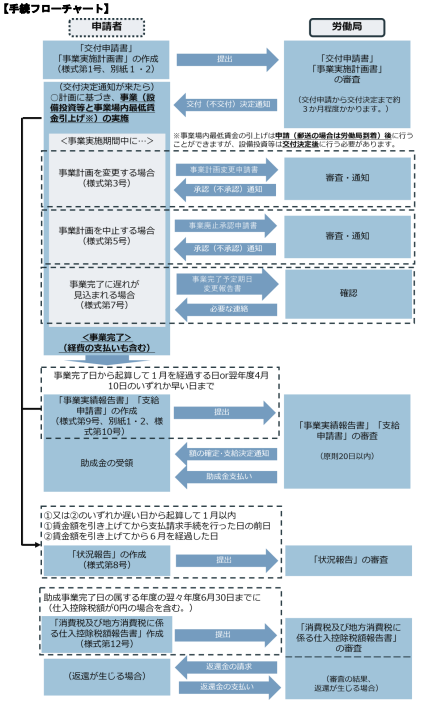

7.手続きフローチャート

※事業場内最低賃金の引上げは申請(郵送の場合は労働局到着)後に行うことができますが、設備投資等は交付決定後に行う必要があります。

今後も「人手不足」「賃金上昇圧力」「中小企業支援強化」の流れが続くと予想され、業務改善助成金は中長期的にも注目される制度となります。

また、単なる「お金をもらえる制度」ではなく、中小企業が持続的に強くなるための"成長投資の後押し"です。

助成金の本質を理解し、制度の目的に沿った活用を行えば、単なる資金調達以上の効果をもたらすことができるでしょう。

【参考】

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

- くるみん認定 えるぼし認定 ユースエール認定

- 人材の確保、定着に苦労しているという声をよく聞きます。退職者が続き、新規採用も芳しくなく、人手不足により従業員の業務負担が増えていくという悪循環。労働力人口が毎年50万人ずつ減少していくという試算もある中で、企業の求める人材の要件は高度化…

- 新型コロナウィルスと雇用調整助成金

- 未だに世界中で猛威を奮っている新型コロナウィルス。現在も多くの人々や会社、社会に様々な影響を及ぼし続けています。特に新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされた会社・事業主は多く、大企業・中小企業問わず、その影響は未だに解消していま…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。