お役立ちコラム

2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します!

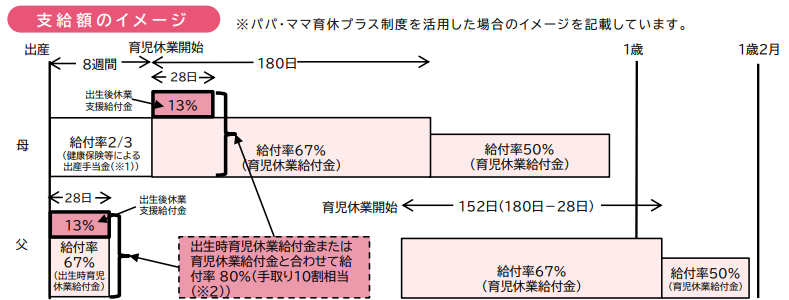

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されますので、概要をお伝えいたします。

1.支給要件

被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

①被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算 して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

※対象期間:

- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

➢ 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年4月1日」として要件を確認します。

2.支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

3.配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に④,⑤,⑥のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

① 配偶者がいない

配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。

② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

④ 配偶者が無業者

⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

⑥ 配偶者が産後休業中

⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。

4.支給申請手続き

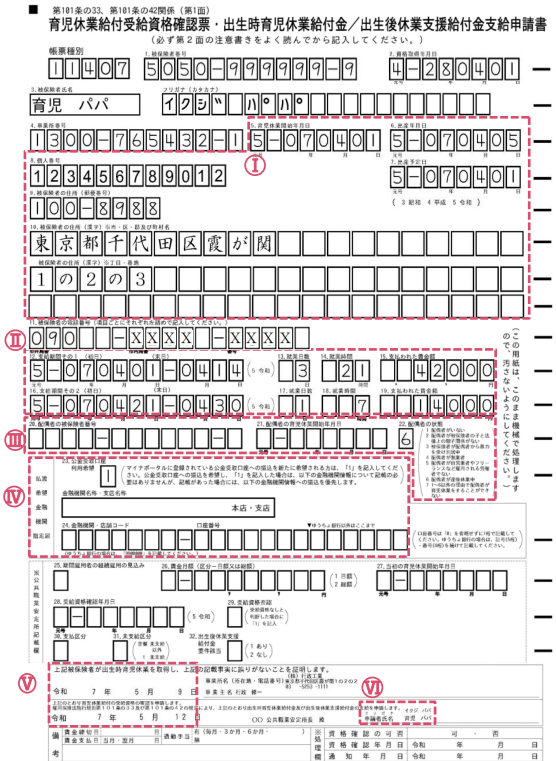

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

Ⅲ 20~22欄

出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、20・21・22欄のいずれか(複数記載は不可)に次のとおりに記載してください。

- 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、20欄に被保険者番号を記載してください。

- 配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、21欄に育児休業開始年月日を記載してください。

- 配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、22欄に該当する番号を、記載してください。

(注)一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。

【参考】

出生後休業支援給付金

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf

★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

- 育児時短就業給付金~転職先の事業所での支給再開する場合の留意点について~

- 厚生労働省より転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点についてリーフレットが公開されております。2025(令和7)年4月以降、新たに雇用保険の被保険者(以下「被保険者」)となった方が、以前に育児時短就業給付金の受給手続…

- 令和7年10月1日より教育訓練休暇給付金が始まります!

- 「キャリアアップしたい」「資格を取りたい」そう思っても、仕事を休んで勉強するのは不安。給料が減ったら生活に困るし、職場の理解があるかどうかもわからない、そんな悩みはありませんか?「教育訓練休暇給付金」を使えば勉強のために休んだ期間もお金が支…

- 【東京労働局】繁忙期における雇用保険資格取得届の処理状況が確認できます

- 4月は手続きの繁忙期です。東京労働局雇用保険電子申請事務センターでは、離職された方の失業給付を最優先として、離職票の発行を第一に進めているため、資格取得届などの処理が大幅に遅れることとなります。人事担当者としては、今どこまで進んでいるかが気…

- 育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱いが変更になりました

- 「育児休業給付金を受給中に退職した場合はどうなりますか。」という質問が時々ありますが、今回取扱いが変更となりましたのでご確認ください。<変更前>育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といいますが、離職日の属する…

- 令和7年度 業務改善助成金

- 業務改善助成金は、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、「事業場内で最も低い賃金」を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資(機械設備、コンサル ティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。